悩んでいる人

悩んでいる人VYMと楽天VYMの違いは?どっちに投資すべき?

このような悩みに答えます。

- VYMとは?

- 楽天VYMとは?

- VYMと楽天VYMの違い

- VYMと楽天VYMの比較

- VYMと楽天VYMどっち?

- 投資信託の買い方

- VYMと楽天VYMに関するQ&A

VYMと楽天VYMは、どちらも「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」に連動する商品です。

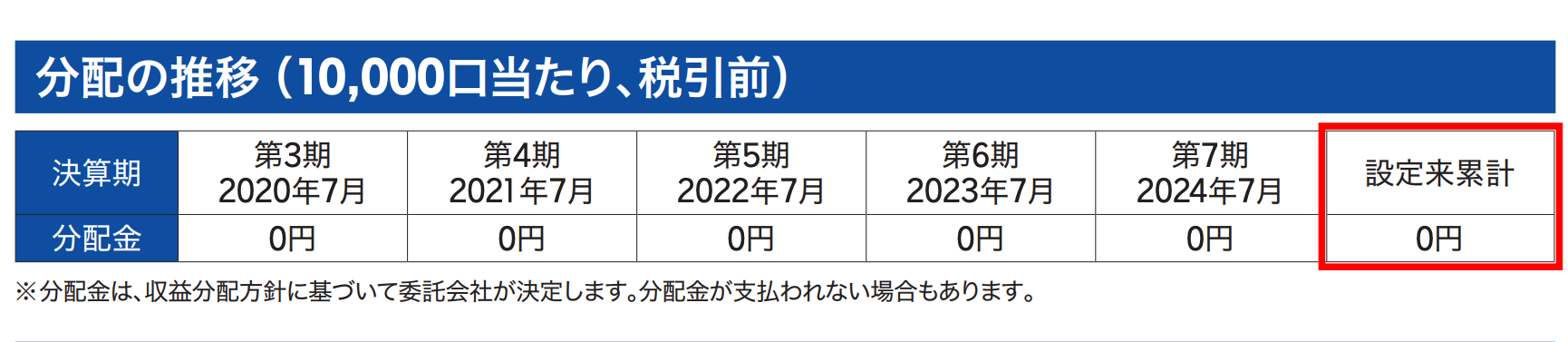

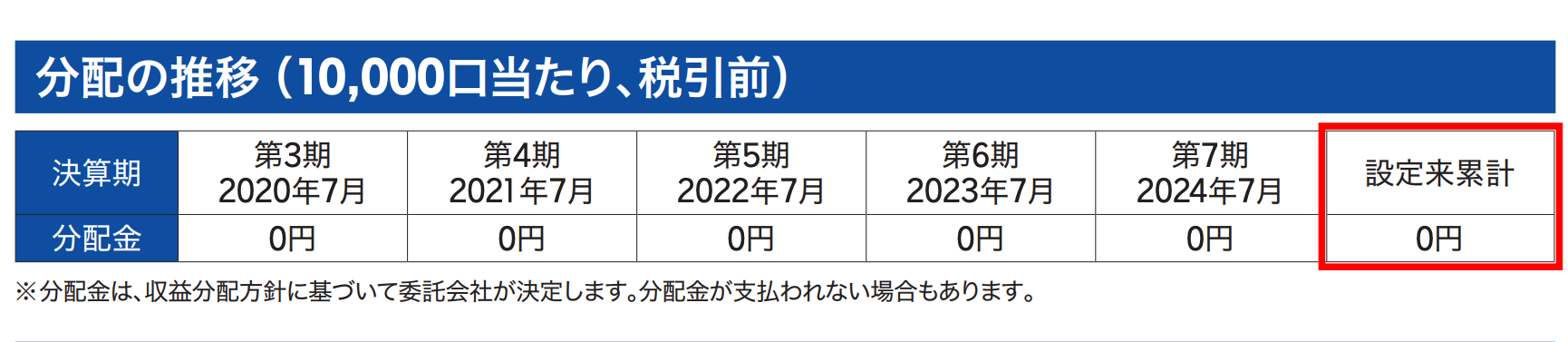

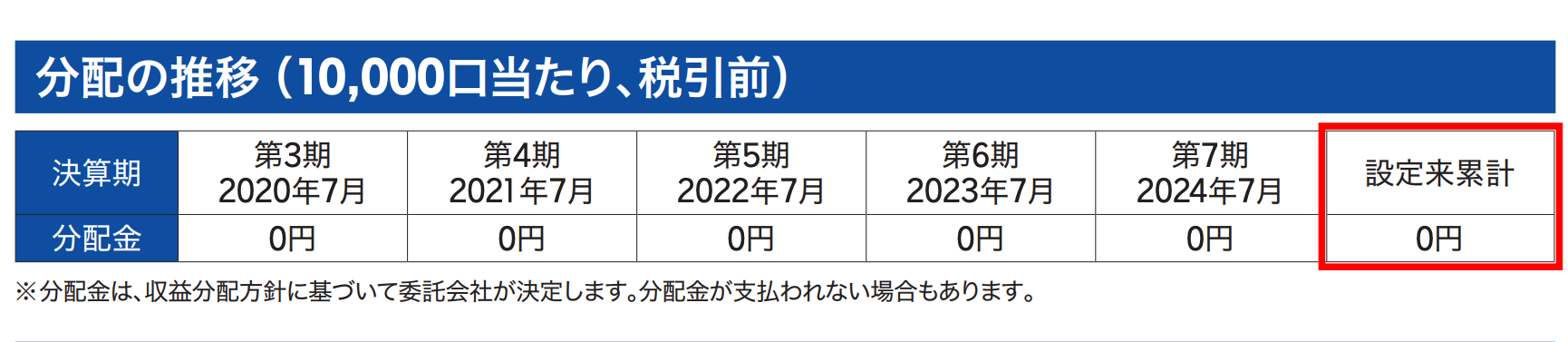

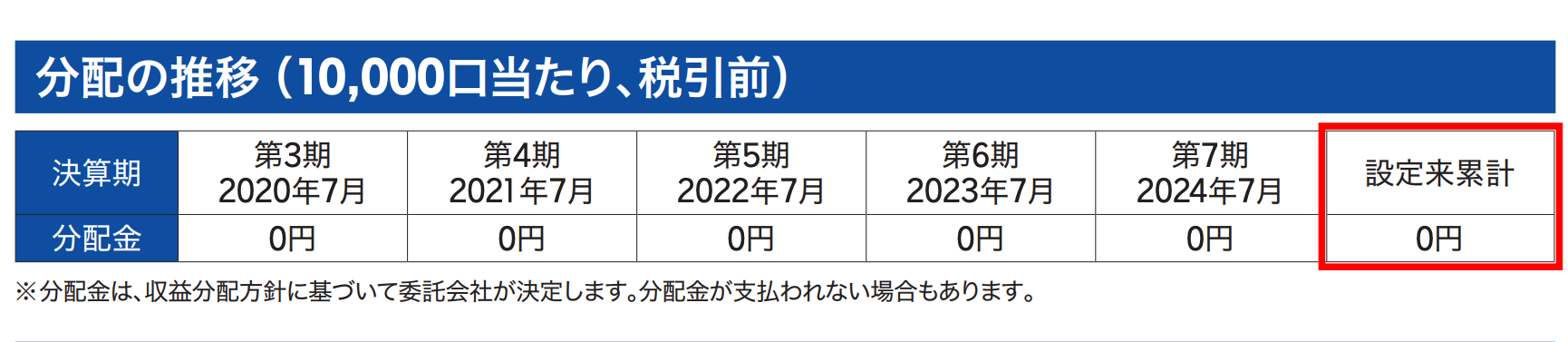

両者の大きな違いは分配金(配当金)の有無で、VYMは分配金を出しますが、楽天VYMは出したことがありません。

結論から言うと、分配金を得たいならVYMがおすすめです。

本記事では、VYMと楽天VYMの違いやどっちに投資すべきかについて解説します。

なお、VYMや楽天VYMに投資するには証券口座を開設する必要があります。

まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。

| おすすめのネット証券 |

|---|

| 【SBI証券】 ネット証券最大の1,300万口座突破 国内株式個人取引シェアNo.1 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能 SBI証券公式サイト > SBI証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【楽天証券】 楽天ユーザーにおすすめ 楽天ポイントが貯まる・使える 楽天証券公式サイト > 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【マネックス証券】 高還元率のクレカ積立が魅力 dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能 マネックス証券公式サイト > マネックス証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【三菱UFJ eスマート証券】 auユーザーにおすすめ Pontaポイントが貯まる・使える 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能 三菱UFJ eスマート証券公式サイト > 三菱UFJ eスマート証券のメリット・デメリットについて解説 |

VYMとは?

| 名称 | バンガード・ハイディビデンド・イールドETF |

| 運用会社 | バンガード社 |

| 目標とする指数(ベンチマーク) | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス |

| 経費率(手数料) | 0.06% |

| 銘柄数 | 500 |

| 取扱い可能な証券会社 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券など |

VYMは、バンガード社が運用する「バンガード・ハイディビデンド・イールドETF」というETFです。

平均以上の配当を出す500以上の米国企業に投資します。

VYMは500以上の銘柄で構成されている一方、リスクを抑えた分散投資を行っているため、分配利回りは他の高配当ETFと比較してやや低めです。

とはいえ、VYMは安定したパフォーマンスを誇り、長期的な資産形成を目指す方には十分に魅力的な選択肢となるETFです。

楽天VYMとは?

| 名称 | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド |

| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |

| 目標とする指数(ベンチマーク) | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース) |

| 経費率(手数料) | 0.132% |

| 銘柄数 | 500 |

| 取扱い可能な証券会社 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券など |

楽天VYMは、楽天投信投資顧問が運用する「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」という投資信託です。

目標とする指数はVYMと同じで、平均以上の配当を出す500以上の米国企業に投資します。

なお、楽天VYMと「楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型)」は名前が似ているものの、実際には全く異なる商品です。

楽天VYMは分配金(配当金)を出したことがないのに対し、楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(四半期決算型)は分配金を出す方針です。

「四半期決算型」という表記の有無で運用スタイルが大きく異なるため、しっかりと確認することをおすすめします。

VYMと楽天VYMの違い

| VYM | 楽天VYM | |

| 分配金 | あり | 出したことがない |

| 最低購入金額 | 1〜2万 | 100円〜 |

| 新NISAの対象 | つみたて投資枠:× 成長投資枠:◯ | つみたて投資枠:◯ 成長投資枠:◯ |

VYMと楽天VYMの大きな違いは、分配金の有無です。

分配金とは?

分配金とは、投資信託から支払われる配当金のことです。

投資信託は、保有する資産(株式や債券など)から得られる配当金や利息を受け取ります。

これらの収益が投資信託の利益となり、投資信託の決算時に運用益の一部を投資家に還元する際に支払われます。

VYMは、米国の上場企業の中から配当利回りが相対的に高い銘柄を集めたETFで、年に4回(3月・6月・9月・12月)、分配金を出します。

その利回りは時期によって前後しますが、おおむね年率で3%前後であり、投資家は定期的なキャッシュフローを得ることが可能です。

一方で、楽天VYMは、VYMと同じ指数に連動するよう設計された投資信託ですが、分配金を出したことはありません。

定期的に配当を受け取りたい方はVYMが適しているでしょう。

VYMと楽天VYMの比較

組入銘柄

組入上位10銘柄は以下のとおり。

| VYM | 楽天VYM | ||

|---|---|---|---|

| ブロードコム | 4.00% | コノコフィリップス | 4.7% |

| JPモルガン | 3.58% | シェブロン | 4.4% |

| エクソンモービル | 2.72% | ベライゾン・コミュニケーションズ | 4.2% |

| ユナイテッドヘルス・グループ | 2.50% | コカ・コーラ | 4.0% |

| P&G | 2.09% | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 4.0% |

| ジョンソン&ジョンソン | 2.08% | アルトリア | 4.0% |

| ウォルマート | 1.98% | アッヴィ | 3.9% |

| アッヴィ | 1.93% | アムシェン | 3.9% |

| ホーム・デポ | 1.89% | ペプシコ | 3.9% |

| コカ・コーラ | 1.44% | シスコシステムズ | 3.8% |

目標とする指数は同じですが、組入上位10銘柄は大きく異なります。

純資産額

純資産総額は、組み入れられている株式や債券など資産の時価総額のことで、投資信託の規模を表します。

純資産総額が多いほど多くの人から投資されていることを意味します。

| VYM | 楽天VYM |

| 7兆7423億(550.251億ドル) | 240億円 |

純資産額はVYMの方が大きいです。

手数料

| VYM | 楽天VYM | |

| 購入時手数料 | 買付手数料が発生 | 無料 |

| 信託財産留保額 | なし | 無料 |

| 信託報酬 | 0.06% | 0.132% |

| その他 | 0.09% | |

| 実質コスト | 0.06% | 0.222% |

各手数料の詳細

【購入時手数料】

購入時手数料は、投資信託を購入する際に発生する手数料です。

この手数料は購入時に一括で支払うもので、販売会社によって設定された割合に基づいて計算されます。

購入時手数料は一般的にパーセンテージで表され、最近ではノーロードと呼ばれる購入時手数料が無料の投資信託も増えています。

【信託財産留保額】

信託財産保留額は、途中で投資信託を抜ける解約料のようなものです。

たとえば信託財産保留額0.3%の投資信託を1万円で売却したら、30円が差し引かれて9,970円が戻ってきます。

【信託報酬】

信託報酬は毎日発生し、投資信託の純資産から日割りで引かれる形になります。

例えば、信託報酬が年率1%の投資信託に10万円投資したら、信託報酬は以下のようになります。

【信託報酬が年率1%の投資信託に10万円投資した場合】

- 1年間で発生する信託報酬:約1,100円(10万円×1.0%+消費税)

- 毎日発生する信託報酬:約3円(1,100÷365+消費税)

この額が純資産から差し引かれます。

なお、信託報酬は自動的に差し引かれるため、投資家が直接支払うことはありません。

【その他】

購入時手数料や信託財産留保額、信託報酬以外の費用は「その他」に分類されます。

その他の費用は一定ではなく、時期や運用状況、市場の動向によって変動します。

また、その他の費用は「隠れコスト」とも呼ばれ、通常の購入時手数料や信託報酬とは異なり、表立って見えないことが多いです。

そのため、交付目論見書や交付運用報告書といった公式な書類を確認しなければ詳細を把握できない場合があります。

手数料はVYMの方が低いです。

トータルリターン

| VYM | 楽天VYM | |

| 2017年 | 14.3% | – |

| 2018年 | -6.7% | -10.1% |

| 2019年 | 22.7% | 22.9% |

| 2020年 | 1.4% | -6.0% |

| 2021年 | 26.2% | 41.1% |

| 2022年 | -0.4% | 14.0% |

| 2023年 | 6.5% | 13.5% |

| 平均 | 9.14% | 12.57% |

トータルリターン(値上がり+分配金を合計したリターン)は楽天VYMの方が高いです。

新NISAの対象

| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |

| VYM | × | ◯ |

| 楽天VYM | ◯ | ◯ |

つみたて投資枠、成長投資枠とは?

新NISAでは、年間投資枠120万円の「つみたて投資枠」と年間投資枠240万円の「成長投資枠」が設けられています。

つみたて投資枠ではつみたて投資のみ行えますが、成長投資枠では一括投資とつみたて投資の両方が可能です。

そのため、つみたて投資に年間最大360万円あてることもできます。

なお、新NISAにおける非課税保有限度枠は1,800万円であり、最短5年で全ての枠を埋められます。

VYMは成長投資枠のみ対象ですが、楽天VYMはつみたて投資枠と成長投資枠の対象です。

VYMと楽天VYMどっち?

分配金を得たいならVYMがおすすめです。

VYMは年に4回(3月・6月・9月・12月)分配金を支払う仕組みになっており、定期的なインカムゲインを重視する投資家に適しています。

分配利回りは市場環境によって多少の変動がありますが、おおむね年率で3%前後を維持しており、安定したキャッシュフローを期待できます。

一方で、楽天VYMは、VYMと同じ指数に連動するよう設計された投資信託ですが、分配金を出したことはありません。

楽天VYMを保有していても、現金としての分配金を受け取ることはできず、その分は投資信託の成長という形で投資成果が反映されることになります。

したがって、定期的に分配金を受け取りたい場合は、VYMに直接投資する方が適しています。

投資信託の買い方

投資信託の買い方は以下のとおり。

- 証券口座を開設する

- 投資信託を積立購入する

①証券口座を開設する

投資信託を購入するには証券口座を開設する必要があります。

まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。

【SBI証券】

- ネット証券最大の1,300万口座突破

- 国内株式個人取引シェアNo.1

- 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能

【楽天証券】

- ネット証券最大の1,300万口座突破

- 国内株式個人取引シェアNo.1

- 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能

【マネックス証券】

- 高還元率のクレカ積立が魅力

- dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能

【三菱UFJ eスマート証券】

- auユーザーにおすすめ

- Pontaポイントが貯まる・使える

- 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能

クレジットカードで投資信託を積立購入するとポイントが還元されます。

②投資信託を積立購入する

証券口座を開設したら投資信託を積立購入します。

つみたて投資枠、成長投資枠とは?

新NISAでは、年間投資枠120万円の「つみたて投資枠」と年間投資枠240万円の「成長投資枠」が設けられています。

つみたて投資枠ではつみたて投資のみ行えますが、成長投資枠では一括投資とつみたて投資の両方が可能です。

そのため、つみたて投資に年間最大360万円あてることもできます。

なお、新NISAにおける非課税保有限度枠は1,800万円であり、最短5年で全ての枠を埋められます。

VYMと楽天VYMに関するQ&A

VYMで配当金を得るにはいくら必要?

月1万円の配当金を得るには400〜500万円、月3万円の場合は1,300〜1500万円、月5万円の場合は2,200〜2,800万円ほど必要です。

また、VYMはドル建ての商品であり、円安が進むとより多くの円を投資しないと同じ額の配当を得られなくなります。

現在は1ドル140〜150円の円安が続いているため、実際に配当を得るには上記の1.4〜1.5倍ほどの投資額が必要になるでしょう。

高配当と言えど、実際に毎月数万円の配当金を得るには相当な投資額が求められ、VYMで配当金生活を達成するのは難しいです。

しかし、VYMなどの高配当株ETFには、定期的に配当金という形で実際に使えるお金を受け取れるというメリットがあります。

VYMに投資する際は、多額の配当金を期待しすぎず、「少しずつ資産を増やしながら、定期的に収入が得られる手段の1つ」として捉えるのが適切です。

資産形成のメインとしてではなく、補助的な収入源として活用することで、投資の幅を広げることができるでしょう。

詳しくは「VYMで毎月1万円・3万円・5万円の配当金を得るにはいくら必要?」をご覧ください。

VYMとS&P500どっち?

分配金(配当金)を得たいならVYM、資産形成をしたいならS&P500がおすすめです。

VYMは、財務状況が良好で安定した配当を継続している米国企業を中心に構成されており、高配当株に分散投資することができます。

配当利回りは年約3%前後と比較的高く、定期的なインカムゲイン(配当収入)を得たい方にとって魅力的な選択肢となります。

一方で、S&P500は米国の主要企業500社で構成される株価指数で、成長性の高いIT・テクノロジー企業が多く含まれています。

配当利回りは1.5%前後と高くはありませんが、値上がり益を含めたトータルリターンではVYMを上回る実績を出してきました。

毎年安定的に配当を得て手元資金を増やしたい場合はVYM、長期的に資産を大きく育てていきたいならS&P500が良い選択となります。

詳しくは「【徹底比較】VYMとS&P500どっちに投資すべき?」をご覧ください。

楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型)とは?

楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型)は、楽天投信投資顧問が運用する投資信託です。

目標とする指数はVYM、楽天VYMと同じです。

円で購入できる点、年4回(1月・4月・7月・10月)にわたって分配金を支払われる点が、VYM及び楽天VYMと異なります。

| VYM | 楽天VYM | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | |

| 分配金 | あり | 出したことがない | 出す方針 |

| 購入通貨 | ドル | 円 | 円 |

ただ、実際に投資するのでありば、楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型)よりVYMの方が良いでしょう。

VYMは2006年から運用され、すでに20年近い実績があり、その間約3%前後の安定した分配利回りを継続しています。

一方、楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型)は2025年に運用が開始されたばかりで、どのように運用されるかは未知数です。

為替リスクやドルに両替する手間はかかりますが、それらを差し引いても、実績があり信頼性の高いVYMの方がおすすめです。

まとめ

今回はVYMと楽天VYMの違いやどっちに投資すべきかについて解説しました。

- VYMとは?

- 楽天VYMとは?

- VYMと楽天VYMの違い

- VYMと楽天VYMの比較

- VYMと楽天VYMどっち?

- 投資信託の買い方

- VYMと楽天VYMに関するQ&A

分配金を得たいならVYMがおすすめです。

VYMは年に4回(3月・6月・9月・12月)分配金を支払う仕組みになっており、定期的なインカムゲインを重視する投資家に適しています。

分配利回りは市場環境によって多少の変動がありますが、おおむね年率で3%前後を維持しており、安定したキャッシュフローを期待できます。

一方で、楽天VYMは、VYMと同じ指数に連動するよう設計された投資信託ですが、分配金を出したことはありません。

楽天VYMを保有していても、現金としての分配金を受け取ることはできず、その分は投資信託の成長という形で投資成果が反映されることになります。

なお、VYMや楽天VYMに投資するには証券口座を開設する必要があります。

まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。

| おすすめのネット証券 |

|---|

| 【SBI証券】 ネット証券最大の1,300万口座突破 国内株式個人取引シェアNo.1 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能 SBI証券公式サイト > SBI証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【楽天証券】 楽天ユーザーにおすすめ 楽天ポイントが貯まる・使える 楽天証券公式サイト > 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【マネックス証券】 高還元率のクレカ積立が魅力 dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能 マネックス証券公式サイト > マネックス証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【三菱UFJ eスマート証券】 auユーザーにおすすめ Pontaポイントが貯まる・使える 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能 三菱UFJ eスマート証券公式サイト > 三菱UFJ eスマート証券のメリット・デメリットについて解説 |