悩んでいる人

悩んでいる人S&P500とFANG+の違いは?どっちに投資すべき?

このような悩みに答えます。

- S&P500とFANG+の比較

- S&P500とFANG+どっち?

- S&P500とFANG+両方はあり?

- 投資信託の買い方

- よくある質問

S&P500は米国の主要企業500社、FANG+はアップルやマイクロソフトなど、影響力と知名度の高い10社で構成されています。

どちらも米国株を中心とした投資先ではありますが、構成銘柄の数や業種の分散度、値動きの安定性といった観点では大きく異なります。

結論から言うと、軸となる投資先を探しているならS&P500、補助的な投資先を探しているならFANG+が良いでしょう。

本記事では、S&P500とFANG+どっちに投資すべきかについて詳しく解説します。

なお、S&P500やFANG+に投資するには証券口座を開設する必要があります。

まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。

| おすすめのネット証券 |

|---|

| 【SBI証券】 ネット証券最大の1,300万口座突破 国内株式個人取引シェアNo.1 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能 SBI証券公式サイト > SBI証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【楽天証券】 楽天ユーザーにおすすめ 楽天ポイントが貯まる・使える 楽天証券公式サイト > 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【マネックス証券】 高還元率のクレカ積立が魅力 dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能 マネックス証券公式サイト > マネックス証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【三菱UFJ eスマート証券】 auユーザーにおすすめ Pontaポイントが貯まる・使える 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能 三菱UFJ eスマート証券公式サイト > 三菱UFJ eスマート証券のメリット・デメリットについて解説 |

S&P500とFANG+の比較

組入銘柄

組入上位10銘柄は以下のとおり。

| S&P500 | FANG+ | ||

|---|---|---|---|

| アップル | 6.9% | メタ・プラットフォームズ | 10.8% |

| マイクロソフト | 5.9% | クラウドストライク | 10.7% |

| エヌビディア | 5.7% | ネットフリックス | 10.6% |

| アマゾン | 3.8% | アップル | 9.4% |

| メタ・プラットフォームズ | 2.7% | アマゾン | 9.3% |

| アルファベット A | 2.1% | エヌビディア | 9.2% |

| バークシャー・ハサウェイ | 2.0% | マイクロソフト | 8.8% |

| ブロードコム | 1.7% | アルファベット A | 8.8% |

| テスラ | 1.6% | ブロードコム | 8.7% |

| JPモルガン | 1.4% | サービスナウ | 8.5% |

大半の銘柄は共通していますが、FANG+の方が各銘柄の構成比が大きいのです。

リターン

| S&P500 | FANG+ | |

| 2014年 | 30.3% | 5.5% |

| 2015年 | 1.1% | 30.3% |

| 2016年 | 8.9% | 11.3% |

| 2017年 | 17.4% | 53.3% |

| 2018年 | -8.0% | -3.3% |

| 2019年 | 32.8% | 40.8% |

| 2020年 | 12.7% | 87.4% |

| 2021年 | 42.6% | 32.3% |

| 2022年 | -6.7% | -30.9% |

| 2023年 | 35.9% | 111.8% |

| 平均 | 16.7% | 33.9% |

リターンとは?

リターンとは、ある期間における増減率を示す指標です。

年リターンが3%であれば1年間で3%増加、年利リターンが-3%であれば3%減少したという意味です。

リターンはFANG+の方がはるかに大きいです。

業種

組入上位10業種は以下のとおり。

| S&P500 | FANG+ | ||

|---|---|---|---|

| 情報技術 | 29.7% | 情報技術 | 55.3% |

| 金融 | 14.7% | コミュニケーション・サービス | 30.2% |

| ヘルスケア | 11.2% | 一般消費財 | 9.3% |

| 一般消費財 | 10.2% | – | – |

| コミュニケーション・サービス | 9.2% | – | – |

| 資本財 | 8.5% | – | – |

| 生活必需品 | 6.1% | – | – |

| エネルギー | 3.6% | – | – |

| 公益事業 | 2.5% | – | – |

| 不動産 | 2.3% | – | – |

各業種の特徴

【情報技術】

テクノロジー、ソフトウェア、ハードウェア、インターネットサービスなど

【ヘルスケア】

医薬品、バイオテクノロジー、医療機器、医療サービスなど

【一般消費財】

自動車、アパレル、レジャー、インターネットおよびダイレクトマーケティング小売など

【金融】

銀行、保険、証券、資産運用など

【コミュニケーション・サービス】

メディア、エンターテインメント、通信サービスなど

【資本財】

航空宇宙、防衛、建設、製造業など

【生活必需品】

食品、飲料、家庭用品、タバコなどの生活必需品を提供する企業

【エネルギー】

石油、ガス、エネルギー設備など

【公益事業】

電力、ガス、水道などの公共サービスを提供する企業

【不動産】

不動産投資信託や不動産開発、不動産運営を行う企業

【素材】

化学製品、建設資材、パッケージング、金属、鉱業など

ナスダック100はFANG+と比べて業種全体の分散がより広く行われている点が特徴的です。

一方、FANG+は情報技術の割合が高いことが際立っており、特定の業種に依存する傾向が見られます。

S&P500とFANG+どっち?

軸となる投資先ならS&P500

軸となる投資先を探しているならS&P500が良いでしょう。

S&P500は米国の主要企業500社から構成されており、情報技術の割合が高いものの、業種のバランスも考慮されています。

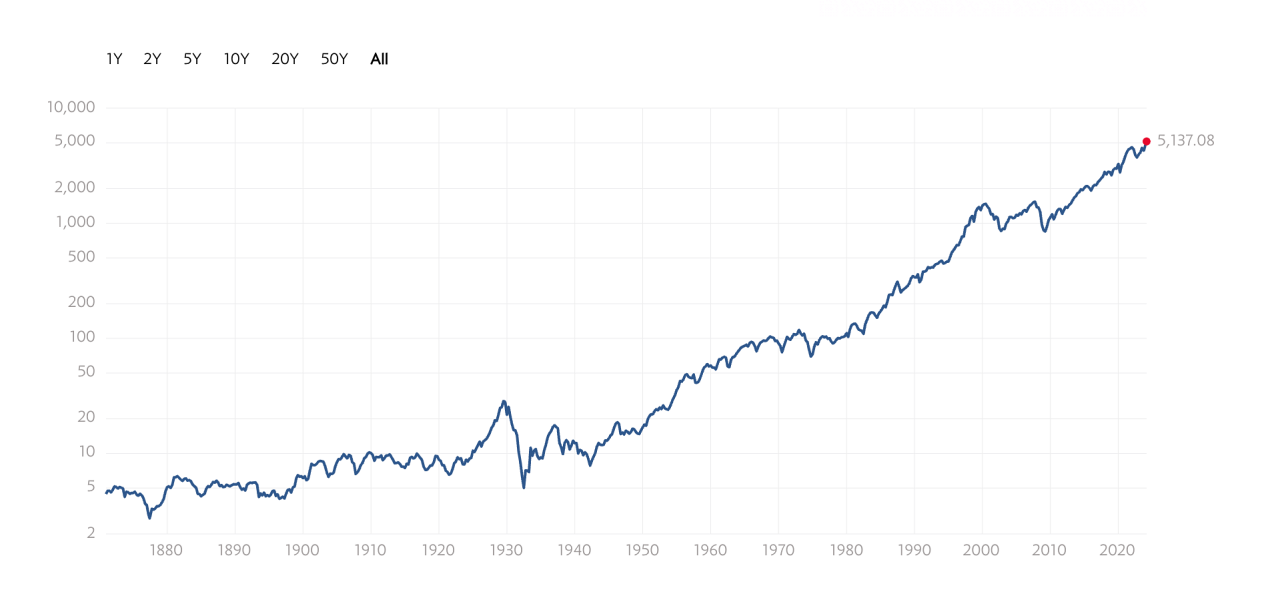

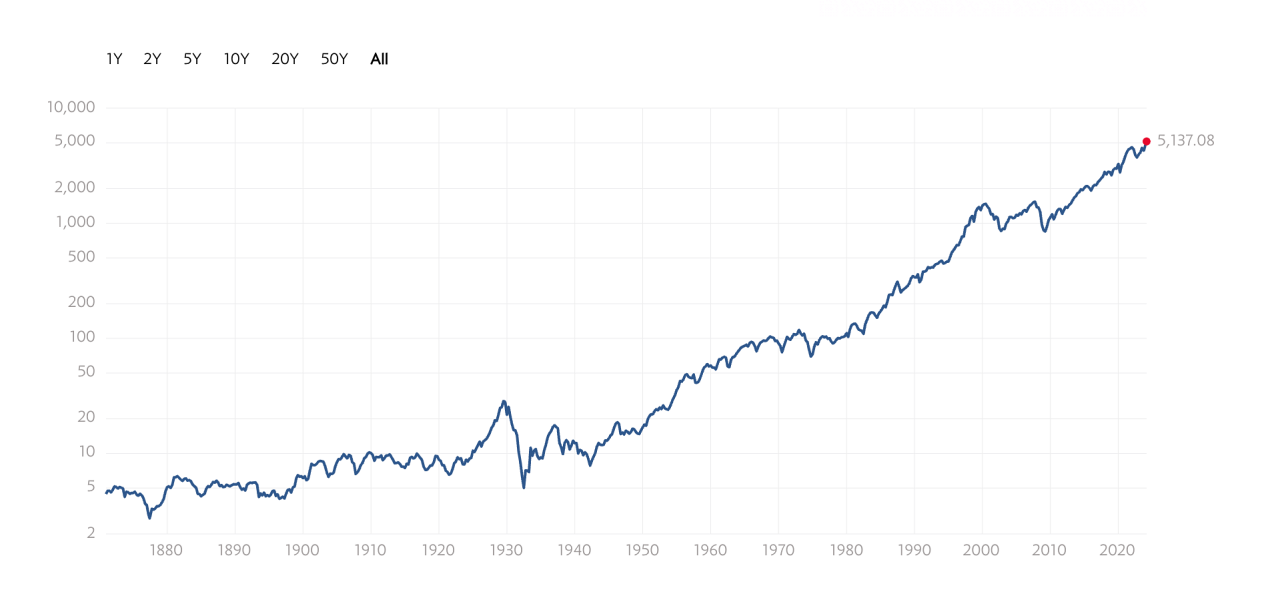

また、S&P500は長期的に右肩上がりで成長を続けてきた実績があります。

過去80年以上にわたって安定的なパフォーマンスを示しており、今後も米国経済の成長とともに継続的なリターンが期待できるでしょう。

1987年のブラックマンデー、2000年代初頭のITバブル崩壊、2008年のリーマンショックなど、多くの危機が発生するたびに一時的な下落を経験しましたが、回復のたびに力強さを取り戻しています。

このような長期間にわたり安定して成長している株価指数は非常に珍しく、多くの投資家にとって信頼できる投資対象として支持されている理由の1つと言えるでしょう。

補助的な投資先ならFANG+

補助的な投資先を探しているならFANG+が良いでしょう。

FANG+は影響力と知名度の高い10社のみで構成され、業種に関しても情報技術、コミュニケーション・サービス、一般消費財の3つのみです。

個別企業の業績や市場動向に大きく左右され、安定性に欠けるため、S&P500と同じように投資の軸とすべきではありません。

そのため、FANG+を単独で持つよりも、全世界株式などの分散が効いている金融商品と組み合わせるのが賢明です。

仮にFANG+が値下がりしても、全体に与えるダメージを抑えられますし、逆に上手くハマれば、リターンを大きく押し上げることが期待できます。

S&P500とFANG+両方はあり?

両方への投資はあまりおすすめしない

両方に投資するのはあまりおすすめしません。

S&P500の上位10銘柄とFANG+の構成銘柄には重複が多く、両方に投資しても実際には一部の企業への投資比率が高まるだけです。

【S&P500とFANG+で重複している銘柄】

- アップル

- マイクロソフト

- アマゾン

- アルファベット A(Googleの親会社)

- メタ・プラットフォームズ

- ブロードコム

分散効果は期待できません。

また、投資信託を保有することにより手数料が発生しますが、複数の投資信託を保有することでそのコストがさらに増加することは避けたいところです。

複数の投資信託を保有することで、それぞれの手数料がかさみ、結果的に全体の投資効率が低下する可能性があります。

S&P500かFANG+のどちらか一方に絞ることで、コストを抑えつつシンプルで効果的なポートフォリオを構築できるでしょう。

メガテック企業に多く投資したいならあり

ただ、米国のメガテック企業に多く投資したいのであれば両方への投資も選択肢の一つです。

FANG+は、GAFAやエヌビディアなど、世界的に高い影響力と知名度を誇る少数精鋭の10社で構成され、主にハイテク・IT分野を中心としています。

これらの企業は近年の株式市場において高い成長性を示してきたことから、今後も大きなリターンを期待する投資家にとって魅力的な対象と言えるでしょう。

S&P500にも米国の代表的なメガテック企業は含まれているものの、その構成比率は全体のおよそ20%前後にとどまります。

そのため、より分散された安定性を重視しつつも、メガテックの成長性も取り入れたいという場合は、両方を組み合わせることでバランスの良い投資が可能です。

FANG+の組入比率は、全体の1〜2割ぐらいがちょうど良いです。

投資信託の買い方

投資信託の買い方は以下のとおり。

- 証券口座を開設する

- 投資信託を積立購入する

①証券口座を開設する

投資信託を購入するには証券口座を開設する必要があります。

まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。

【SBI証券】

- ネット証券最大の1,300万口座突破

- 国内株式個人取引シェアNo.1

- 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能

【楽天証券】

- ネット証券最大の1,300万口座突破

- 国内株式個人取引シェアNo.1

- 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能

【マネックス証券】

- 高還元率のクレカ積立が魅力

- dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能

【三菱UFJ eスマート証券】

- auユーザーにおすすめ

- Pontaポイントが貯まる・使える

- 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能

クレジットカードで投資信託を積立購入するとポイントが還元されます。

②投資信託を積立購入する

証券口座を開設したら投資信託を積立購入します。

つみたて投資枠、成長投資枠とは?

新NISAでは、年間投資枠120万円の「つみたて投資枠」と年間投資枠240万円の「成長投資枠」が設けられています。

つみたて投資枠ではつみたて投資のみ行えますが、成長投資枠では一括投資とつみたて投資の両方が可能です。

そのため、つみたて投資に年間最大360万円あてることもできます。

なお、新NISAにおける非課税保有限度枠は1,800万円であり、最短5年で全ての枠を埋められます。

よくある質問

FANG+はおすすめしない?

「ハイリスク・ハイリターンを狙いたい」、「米国のハイテク企業に集中投資したい」、「すでに守りの資産を多く保有している」という場合におすすめです。

FANG+企業は将来の成長性が大きく期待される一方で、業績や市場の影響を受けやすく、株価の値動きも激しくなりがちです。

構成銘柄には、世界を代表する米国のIT・ハイテク企業が名を連ね、リスクもそれなりに大きくなりますが、その分大きなリターンも期待できます。

今後もテクノロジーの進化が経済の中心になると信じるなら、こうした企業に集中して投資するスタイルは魅力的です。

また、もしすでに守りの資産を多く持っているなら、リスクが高めのFANG+に投資しても、資産全体のバランスを保ちやすいでしょう。

守りの資産とは少し違いますが、全世界株式のように銘柄数が多く分散効果が高い商品も、リスク分散に役立ちます。

詳しくは「FANG+はおすすめしないと言われる理由は?投資するリスクについて解説」をご覧ください。

FANG+におすすめの投資信託は?

FANG+におすすめの投資信託は、大和アセットマネジメントが運用する「iFreeNEXT FANG+インデックス」です。

2018年から運用が開始された投資信託であり、目標とする指数はニューヨーク証券取引所が算出する「NYSE FANG+指数」です。

急成長を遂げるこれらの企業のパフォーマンスを反映することで高い成長が期待されています。

なお、国内でFANG+に直接投資できる投資信託は、このiFreeNEXT FANG+インデックスのみとなっています。

詳しくは「iFreeNEXT FANG+インデックスとは?」をご覧ください。

FANG+の銘柄は入れ替えられる?

FANG+の構成銘柄は、ICE(米インターコンチネンタル取引所)によって、四半期(3月・6月・9月・12月)ごとに見直され、必要であれば銘柄の除外・追加を行います。

構成銘柄の組み入れ比率は四半期ごとに10%になるよう調整され、特定の企業の株価変動がインデックス全体に与える影響を均等に分散させることが可能。

また、FANG+の銘柄入れ替えは、以下の手順で行われます。

- 銘柄選定:構成銘柄はテクノロジーおよびインターネット関連の大型株から選定されます。

- 均等加重:各銘柄のウェイトは均等に割り当てられ、全ての銘柄が10%ずつの割合を持ちます。これにより、特定の銘柄の過度な影響を防ぎます。

- 調整:株価の変動によりウェイトが変動するため、定期的にリバランスを行い、各銘柄のウェイトを再び均等にします。

詳しくは「FANG+の銘柄入れ替えの頻度や方法について解説」をご覧ください。

まとめ

今回はS&P500やFANG+違いやどっちに投資すべきかについて解説しました。

- S&P500とFANG+の比較

- S&P500とFANG+どっち?

- S&P500とFANG+両方はあり?

- 投資信託の買い方

- よくある質問

軸となる投資先を探しているならS&P500、補助的な投資先を探しているならFANG+が良いでしょう。

S&P500は銘柄・業種のバランスがよく、短期的な価格変動を繰り返しながらも、過去80年以上にわたり上昇を続けています。

1987年のブラックマンデー、2000年代初頭のITバブル崩壊、2008年のリーマンショックなど、多くの危機が発生するたびに一時的な下落を経験しましたが、回復のたびに力強さを取り戻しています。

このような長期間にわたり安定して成長している株価指数は非常に珍しく、多くの投資家にとって信頼できる投資対象として支持されている理由の1つと言えるでしょう。

一方、FANG+は銘柄や業種に偏りがあるため、短期的な値動きはS&P500よりも激しくなりがちですが、その分リターンはS&P500を上回る場面も少なくありません。

そのため、FANG+を単独で持つよりも、全世界株式などの分散が効いている金融商品と組み合わせるのが賢明です。

仮にFANG+が値下がりしても、全体に与えるダメージを抑えられますし、逆に上手くハマれば、リターンを大きく押し上げることが期待できます。

なお、S&P500やFANG+に投資するには証券口座を開設する必要があります。

まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。

| おすすめのネット証券 |

|---|

| 【SBI証券】 ネット証券最大の1,300万口座突破 国内株式個人取引シェアNo.1 三井住友カードで投資信託のクレカ積立が可能 SBI証券公式サイト > SBI証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【楽天証券】 楽天ユーザーにおすすめ 楽天ポイントが貯まる・使える 楽天証券公式サイト > 楽天証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【マネックス証券】 高還元率のクレカ積立が魅力 dカード、マネックスカードで投資信託のクレカ積立が可能 マネックス証券公式サイト > マネックス証券のメリット・デメリットについて解説 |

| 【三菱UFJ eスマート証券】 auユーザーにおすすめ Pontaポイントが貯まる・使える 三菱UFJカードで投資信託のクレカ積立も可能 三菱UFJ eスマート証券公式サイト > 三菱UFJ eスマート証券のメリット・デメリットについて解説 |